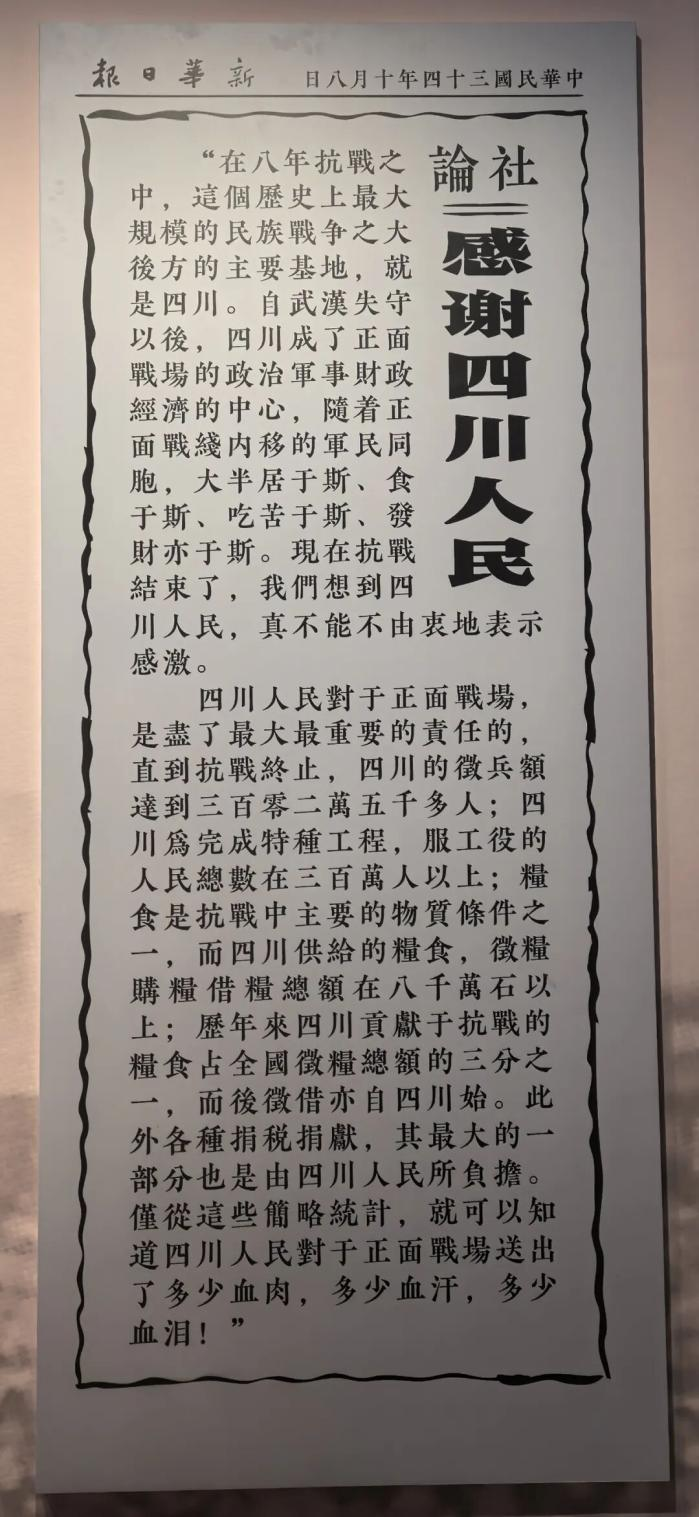

编者按:抗日战争是近代以来中国人民反抗外敌入侵持续时间最长、规模最大、牺牲最多的民族解放斗争,也是第一次取得完全胜利的民族解放斗争。抗日战争的胜利,是中华民族从近代以来陷入深重危机走向伟大复兴的历史转折点,也是世界反法西斯战争胜利的重要组成部分。四川作为抗战大后方的核心区域,在这场战争中作出了不可磨灭的贡献。1945年10月8日,《新华日报》发表社论《感谢四川人民》:“五千万四川人民在八年抗战中,对于正面战场送出了多少血肉,多少血汗,多少血泪!”四川人民的贡献已永载史册,写入地方志书中。值此抗日战争胜利80周年之际,四川省地方志工作办公室系统梳理志书中关于四川军民前线浴血奋战与后方鼎力支援的珍贵记载,展现川人前仆后继的牺牲与支撑国脉的伟力,诠释了伟大的抗战精神,也昭示出四川极为重要的战略地位与历史担当。以史为鉴,弘扬伟大抗战精神,建设好国家战略腹地是四川新时代的重任。

1931年9月18日,日本关东军在中国沈阳制造九一八事变,抗日战争爆发。1937年7月7日,日本发动卢沟桥事变,全民族抗战开启。1937年11月,国民政府迁都重庆,四川遂成为战时全国军事、政治、经济、文化中心。抗战期间,四川以“三最之地”(出兵、出钱、出粮最多)和“三安之土”(安政府、安文化、安难民)的卓绝担当,为抗战胜利奠定了最坚实的根基。

位于成都市人民公园东广场的川军抗日阵亡将士纪念碑(2025年9月2日晚蓬州闲士 摄,图源:四川方志图库)

一、团结与进步:中共引领抗日救亡

抗日战争爆发后,四川党组织在中共中央南方局的直接领导下,认真贯彻落实中共中央的路线方针政策,坚持和维护抗日民族统一战线,带领全川人民掀起了声势浩大的抗日救亡运动,为夺取抗日战争的胜利作出了重要贡献。

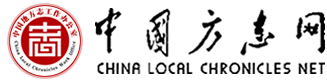

大力宣传抗日救亡主张。党组织通过报刊杂志大力宣传抗日救亡主张,占领舆论制高地。1938年10月,中共中央南方局、周恩来直接领导的《新华日报》由汉口迁往重庆,旗帜鲜明地宣传坚持抗战、坚持团结、坚持进步的主张,被喻为指引正确航向的灯塔。除此以外,中共四川省工委直接领导的《四川日报》、中共自贡市委办的《正确日报》、中共江安县委办的《江声周刊》、中共资中特支办的《小战士》,共产党人办的《民声报》《时事新刊》《国难三日刊》《星芒报》等,都积极展开了抗日救亡的宣传。①从这个时期社会舆论方面看,以《新华日报》为主体的进步舆论,在规模上和气概上都压倒了国民党派系报纸散布的反动舆论。②

《国难三日刊》

组织领导抗日救亡运动。1935年,一二·九抗日学生爱国运动的消息传入四川后,一些分散隐蔽的共产党员团结积极分子,积极组织学生、工人、妇女等群体开展活动,四川的抗日救亡运动逐步兴起并发展。1936年6月,在共产党员漆鲁鱼领导下,秘密成立“重庆救国会”,形成重庆群众抗日救亡运动的核心力量。③七七事变后,在中共地下党员赵世兰、陶桓馥指导下,“成都市妇女华北抗敌后援会”成立,8月16日更名为“四川省妇女抗敌后援会”,并加入到“四川省各界抗敌后援会”中,组织开展抗日救亡宣传和募捐等工作。④1938年1月,中共四川省工作委员会成立,开始直接领导全川抗日救亡运动,并于上半年培训了一批党员,派进国民政府直辖的兵工厂,以俱乐部、图书室、球队、墙报组织等形式,组织工人开展抗日救亡运动。⑤

推动实现川军出川抗战。抗日战争全面爆发前,中国共产党就重视和加强对四川实力派的统战工作,对手握兵权、主政四川的刘湘等人作了大量的、卓有成效的工作。1932年2月4日,在中共四川省委领导下,国民救国会四川各界民众促进会成立,15日,四川各界民众反日救国大会通电全国,力促正准备混战的四川军阀出兵抗战。1935年12月,朱德给刘湘、邓锡侯等川军将领发出公开信,呼吁川军与红军联合起来,共同抗击日本法西斯。此外,党组织先后派张曙时、罗世文、李一氓、张秀熟、郭秉毅、刘连波、田一平、胡春浦、林蒙等做刘湘的工作,并通过冯玉祥、张澜、高兴亚等人做工作,促使刘湘的态度由“拥蒋反共”转变为“联共、反蒋、抗日”。经不懈努力,刘湘等实力派人物逐渐转变了政治态度,拥护中国共产党关于国共共同抗日的主张,表示愿意率领川军出川,积极投身抗战第一线。⑥1937年9月,首批川军出川抗战。此后,川军源源不断出川抗战,这其中,中共四川地方组织和广大党员的作用是不可忽视的。

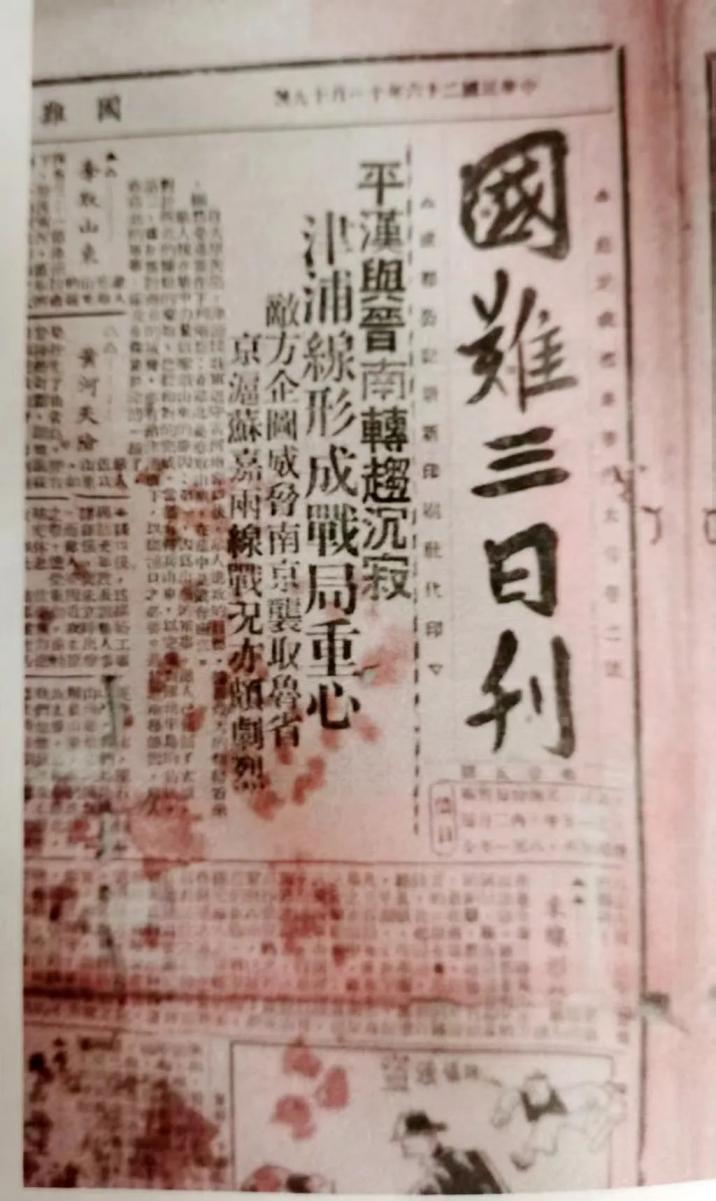

维护抗日民族统一战线。抗日战争过程中,四川党组织始终加强对地方实力派及其他民主党派的统战工作,坚持和维护抗日民族统一战线。1939年1月,国民党五届五中全会在确定了“溶共”“防共”“限共”“反共”的方针,各地反共摩擦活动日益严重,接连发生系列袭击和杀害共产党领导的抗日军民或后方工作人员的严重事件。⑦川康特委书记罗世文及时将搜集的情况向南方局汇报,南方局也及时指示四川党组织作相应的应对。在迅速撤退党员干部的同时,中共中央派代表同刘文辉、邓锡侯、潘文华等川康地方实力派的头面人物会见,揭露国民党顽固派的反共阴谋,讲明中共的抗日救国方针和抗日民族统一战线政策,坚定他们抗战到底的信念。⑧1940年3月14日,成都发生“抢米事件”,共产党员朱亚凡被枪杀,川康特委书记罗世文等10多名共产党员和进步人士被捕。⑨中共四川组织在中共中央和南方局的领导下进行了针锋相对的斗争。1941年3月19日,中国民主同盟在重庆成立,并派出代表同周恩来会谈,表示合作的诚意。周恩来代表中共对他们的要求深表赞同,并派人协助其尽快组织起来。1941年10月,在机关报《光明报》上正式宣布中国民主政团同盟已成立,并提出了贯彻抗日、加强团结、实践民主、保障自由等政治主张⑩,抗日民族统一战线进一步巩固拓展,为抗战胜利奠定了坚实基础。

罗世文(蓬州闲士摄于“伟大胜利 川渝贡献——纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年专题展”)

二、军事与兵力:三百万血肉筑长城

1931年九一八事变后,四川抗日救亡运动高涨。四川人民以通电、游行示威、请愿等各种形式,要求川军出川抗日。七七事变后,四川人民抗日情绪更加激昂。一个月中就有40多个县和单位的救国团体致电军政当局,迫切要求刘湘提挈川康各军,出师杀敌。中共的统战推动与四川人民的抗日热潮,促使刘湘等川军将领作出川军出川抗战的决策。刘湘两次致电南京当局,请缨抗战,并决定亲自率部出征。1937年9月,刘湘亲自率首批川军出川抗战,四川也成为最早出兵抗日的省份之一。1938年1月,刘湘病,遗嘱激励四川军民:“尤望我川中袍泽,敌军一日不退出国境,川军则一日不还乡,以争取抗战最后之胜利,以求中华民族独立自由之目的。”⑪

“抗日战争全面爆发后,川军先后组建6个集团军、2个军、1个独立旅,共有40余万人,开赴抗日前线,浴血奋战。由四川征募入伍的兵员达260余万人(含西康3万余人),占全国总数的20%以上。此外,加上特种部队和军事机关学校直接补兵、国民政府紧急征兵、发动知识青年参军,以及各集团军自行回川募兵等,实际上,四川出兵总计约340万人,平均约14人中就有1人当兵,故有‘无川不成军’之说。”⑫

抗战中,川军转战山西、山东、河南、江苏、安徽、浙江、江西、湖北、湖南等省,先后参加了淞沪、太原、南京、徐州、武汉、南昌、长沙、浙赣、鄂西、常德、豫湘桂、鄂北等会战。川军将士以窳劣之武器抗击武器精良的日军,建立了不可磨灭的战功。⑬“川籍出征军人共计伤亡64.6万余人,其中阵亡263991人,负伤356276人,失踪26025人,占全国伤亡人数的20%左右。”⑭西充县“壮士团”856人出征,仅1人生还,成为川人牺牲精神的缩影。

三、财政与物资:倾尽所有支撑国脉

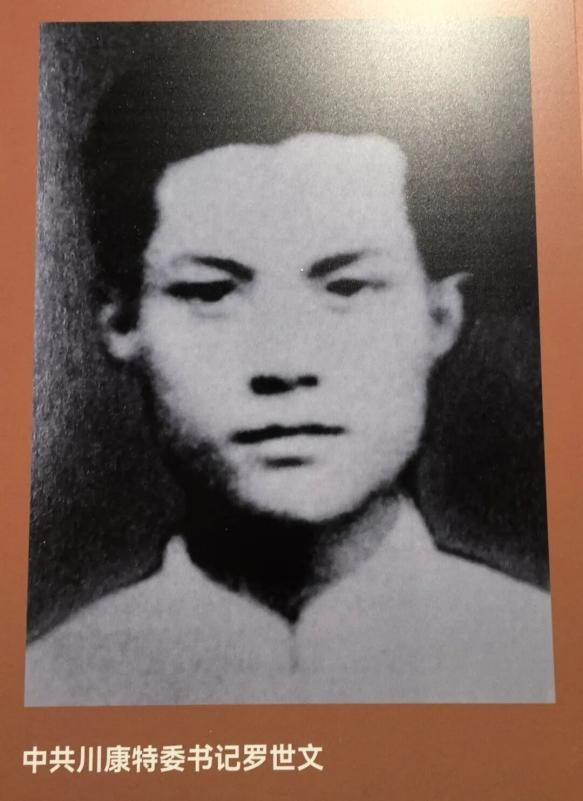

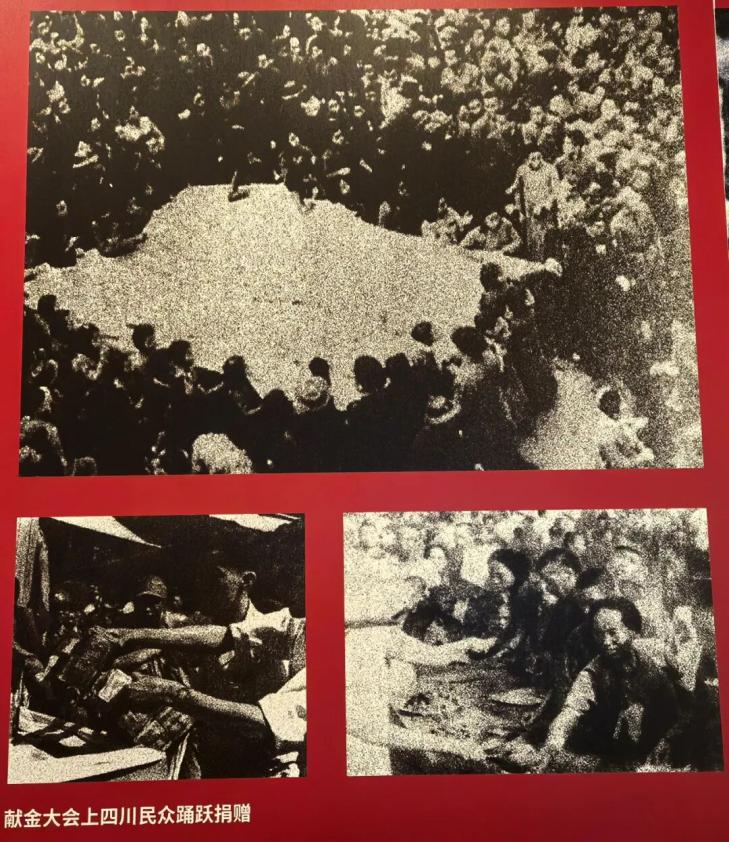

战时国家财政倚重四川。抗战期间,全国大部省份沦陷,财政开始主要靠四川负担。据统计,“1938—1940年,四川解入国库的正税收每年约8000万元以上。在抗战最困难时期,四川负担国家财政支出的50%左右。八年全面抗战,国家总支出为14640余亿元(法币),四川负担约4400亿元,占30%以上。”⑮除了正常税收,四川人民还积极参与献金运动。1944年春,为动员民众财力支持抗战,国民政府军事委员会副委员长冯玉祥赴四川各地进一步发动献金运动。据国民党中央宣传部统计,四川各地献金约达5亿元。⑯献金最多的自贡市达1.3亿元,打破了全国各市县献金纪录,居全国第一,个人献金最多者多达1500万元。⑰

中国国民节约献金救国运动会自贡市献金分会纪念专刊(蓬州闲士摄于“伟大胜利 川渝贡献——纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年专题展”)

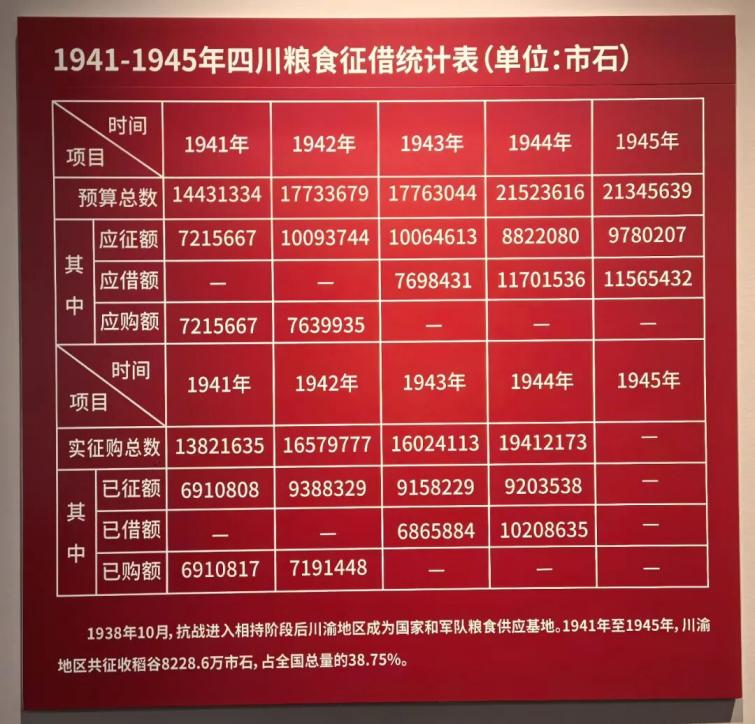

四川更是全国粮仓。1938年10月武汉失守后,全国粮食供应十分困难,主要依靠四川供给。“1936—1940年四川粮食平均年产量约为1.18亿石,本省4000多万人口用粮尚有缺口。四川省政府制定措施,奖励农垦,增产粮食,并号召人民节约用粮,甚至实行一日两餐,以保障军粮的供应。”⑱1941年,政府为适应战争需要制定措施,田赋改征粮食。按统一的口径将田赋折算为粮食;征收与征购并行;从省到县成立粮食管理机构和业务机构;发布《非常时期违反粮食管理治罪条例》,对粮商进行登记,对市场进行管制,对消费加以节制。田赋征实成为各级政府的中心工作。“据当时的粮食部长徐堪统计,1941—1945年,四川征收、征购、征借和捐献的粮食累计达8228万石,占全国38.5%”⑲,居各省之冠。

1941—1945年四川粮食征借统计表(单位:市石)(蓬州闲士摄于“伟大胜利 川渝贡献——纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年专题展”)

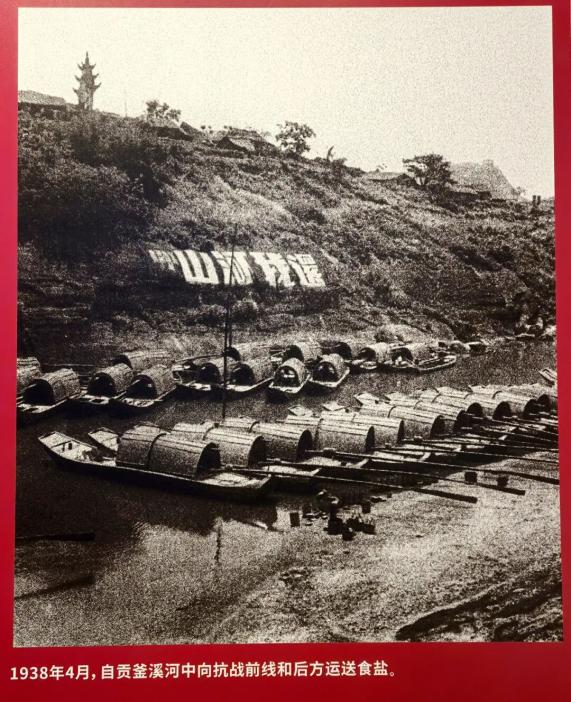

川盐为抗战命脉。抗日战争爆发后,沿海一带被日军占领,海盐运道阻塞,湖南、湖北等省的海盐销区全靠川盐供给(主产自贡)。日军空袭不断,“先后7次16批483架次空袭自贡市区,投弹1544枚,炸死365人,炸伤622人,炸毁烧毁房屋2785间,财产损失按时年物价估算,约为1.24亿元。”⑳盐工在轰炸中依然坚持生产,保障战时军需民生。“到1941年,仅自贡盐场生产卤井就由57眼增加到122眼,产卤能力提高28%;盐锅由6300余口增加到13400余口,产量增加了50%。”“全川盐产量由1937年占全国的18.1%升到1945年的63.9%,盐税收入1942年达63571.4万元,为1937年的22.7倍,占全国盐税收入的44.23%。”㉑

此外,四川各地的各类工厂加紧生产,为抗日前线提供了大量的武器弹药、服装和其他各种物资。四川各地还开展了各种捐献活动,为抗战捐衣、捐飞机等。

献金大会上四川民众踊跃捐赠(蓬州闲士摄于“伟大胜利 川渝贡献——纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年专题展”)

四、交通与运输:百万民工铸就通途

作为战时交通中心,四川人民倾力抢建战时交通命脉。国民政府迁都重庆后,为适应军需民用对运输的需要,四川将交通摆在战略地位,强化交通管理,加快公路、水路和航空的建设。

公路运输方面。四川先后动员250万人抢修川陕、川黔、川滇、川湘四条公路干线,其中“相继新建川滇东路、川滇西路、川陕南路及川康、康青等省际干线公路1925公里”,同时对省内已成公路和桥梁进行大力改善。由于路址山高岩峭,林密水深,加之没有现代施工机具,开山劈岭、挖土运石,全凭人工使用錾子、锄头、扁担作业,筑路工程十分艰巨、艰苦。民工们吃苦耐劳,多以马灯照明,昼夜赶修。1940年,川陕、川黔、川滇、川湘公路先后通车,保障了战时运输通畅。㉒由于运力骤增,较战前增加4倍多,四川对汽车实行战时管制,建立交通网络,安排大批汽车抢运军队、弹械、粮秣和美国、苏联援华物资,并负担国际通商贸易。“在省内开辟了11条短途客运路线,安排300多辆客车担负运输,还广泛组织人力和畜力交通工具参加抢运。”㉓

水路运输方面。四川对长江、嘉陵江、乌江、岷江、金沙江和綦江、滏溪河等航道进行大规模整治。对重庆、万县、涪陵、宜宾等港口进行建设,增添设施,改善航运条件。同时大力建造轮船和木船,突击抢运聚集于宜昌的内迁人员和物资,以及出川的军队、弹药、武器、粮秣等。并以重庆为起点,开辟了川湘、川陕水陆联运。“轮船数量较战前增加1倍多,客运航线扩展到28条,客运量较战前增加3倍多。全省木船运力发展到30多万吨,参加抢运的船工约达10万人。”㉔

1938年4月,自贡釜溪河中向抗战前线和后方运送食盐的船只(蓬州闲士摄于“伟大胜利 川渝贡献——纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年专题展”)

航空运输方面。“全川新建、扩建空军基地33处。太平洋战争爆发后,为配合国际反法西斯战争的需要,国民政府决定在川西地区紧急修建和扩建4个战略轰炸机场,即新津、邛崃、彭山、广汉机场及5个驱逐机场,分布在成都、温江、德阳等地。工程浩大,时间紧迫,任务特别艰巨。从1943年12月开工至1944年5月完成,共动员29个县50余万民工,经半年艰辛劳动,如期完成修建任务。”㉕同时,还积极开辟新航线,“由战前的8条增至17条”㉖,全力保障抗战航空运输需要。

1944年8月14日,成都一机场工人和技师在修理P-47战机(图源:《人民日报海外版》)

五、接纳与安置:胸怀天下保留根脉

抗战爆发后,大量的人口和机构从沦陷区迁移到四川,四川承担了巨大的接纳安置任务。四川以宽大的胸怀,容纳了南京国民政府的迁入,容纳了华北、华东沦陷地区工矿企业、科研教育文化机构的迁入,容纳了各地上百万逃难人群的迁入,为国家经济和文化保留了命脉与后续发展的根基。

机关民众迁川。据不完全统计,四川接纳和安置了国民政府和国民党中央各类机关近200个、各级官员1.5万余人,以及中共代表团和其他党派及其人员。随着重庆成为中国战时首都后,市区不断扩大,人口从战前的40多万到1946年已近125万。此外,四川还接纳、救济、安置从沦陷区、战区迁入的难民约300万。四川各地积极为这些难民提供住所、粮食和生活必需品,帮助他们解决生活困难。许多地方还设立了难民收容所,为难民提供临时的居住场所,并组织他们参与生产劳动,帮助他们自力更生。“为了抢救沦陷区惨遭战火灾难的孤儿,在中共中央南方局组织发动、支持和领导下,四川曾建立20余所儿童保育院,先后收容教养难童一万余人。部分县、市还设置过一些救济机构,收养少数孤老残幼人员。”㉗

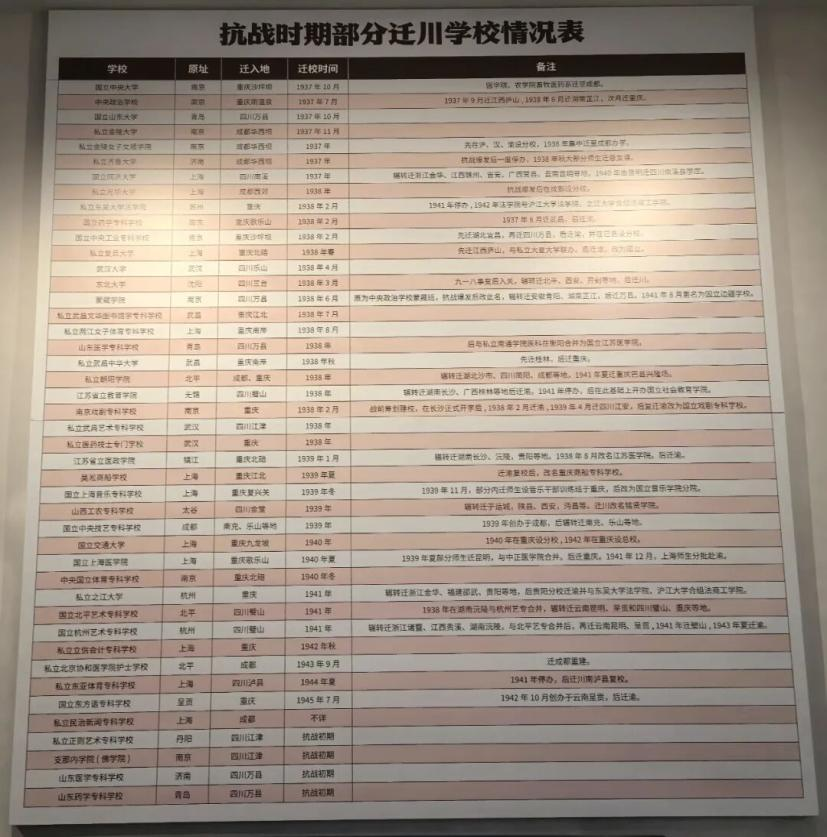

大中学校迁川。国民政府迁都重庆后,许多学校从沿海地区内迁到四川。四川为这些学校提供了办公和教学场所,保障了它们的正常运转。“从1937—1944年先后迁川的大专院校48所(占抗战前全国108所高等学校的44%),迁川中学30多所。”内迁的大专院校,各有其严谨的治学精神,不断进取的学术风尚和御强敌、争民主的政治空气。迁重庆的复旦大学。迁成都的燕京大学、金陵大学。迁乐山的武汉大学。迁宜宾李庄的同济大学,迁江安的戏剧专科学校等院校不仅保持了学校的校风,而且坚持抗日救亡活动,为新中国造就了一大批优秀人才。“1937年全省中等学校仅有267所,1945年为671所增加2.5倍,在校学生由73529人增至247747人。”㉘

抗战时期部分迁川学校情况表(蓬州闲士摄于“伟大胜利 川渝贡献——纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年专题展”)

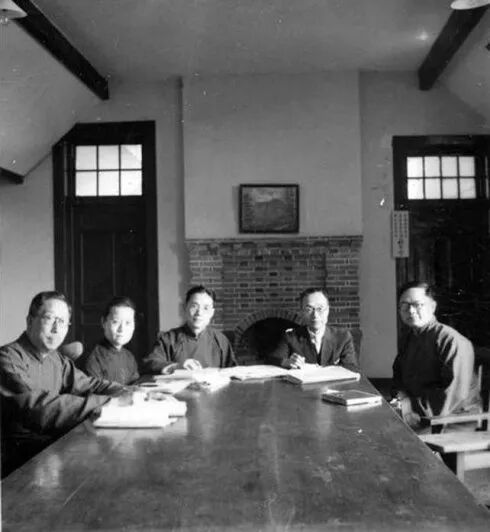

1940年,华西坝“五大学”校长在一起研究工作。左起:燕京大学代理校长梅贻宝、金陵女子文理学院院长吴贻芳、金陵大学校长陈裕光、华西协合大学校长张凌高、齐鲁大学校长汤吉禾(图源:四川大学华西医院网)

工矿企业迁川。1937年七七事变后,由于战局恶化,作为大后方的四川迅即为沿海省份大批工厂内迁创造条件。为此,国民政府军事委员会,资源委员会决定成立工矿调整委员会(后改称工矿调整处),民间企业家也组成上海工厂联合迁移委员会(后改为迁川工厂联合会),负责沿海沿江工矿企业内迁工作。到1940年6月,宜昌沦陷后,沿海沿江内迁工作告一段落。据统计,“3年中迁入四川的民营工矿企业共245家,物资设备达9万余吨,技工4000余人。”从类别看,主要包含冶炼、机械、电器、化学、纺织、食品、教育用具等工业类别。从区域看,主要来自上海(104家)、汉口(90家)、南京(10家),其余来自南北各省。㉙

科文机构迁川。随着大量高校内迁,一些科研、文化机构和进步组织也开始国难迁徙。据统计,抗战期间,有150余个科研文教、学术机构,3000多人次科技人员、学者迁川。许多著名的作家、知名文化人士、文化学者先后入川,巴蜀之地成了全国文化艺术活动和社会科学学术的中心。1939年至1946年,从外地迁到四川,或在四川创办的文艺刊物,达53种之多。在来川的全国进步文化团体、文化人士的直接影响和推动下,四川的文化艺术界纷纷成立隶属于全国或单独建立的抗日救亡组织,积极开展各种艺术形式的演出、展览、劳军、募捐、创办文艺刊物等活动,宣传鼓动群众,支援抗日战争。㉚如“郭沫若领导的文化工作委员会和中华文艺界抗敌协会经常组织学者和作家开办‘史学讲座’‘文艺讲演会’‘战时戏剧讲座’等,不仅宣传抗日,也促进了学术研究的发展。”㉛

抗战时期宜宾李庄中央研究院旧址(2023年5月9日阚文咏摄,图源:四川方志图库)

总之,抗战时期,四川作为抗战大后方,以“三最之地”和“三安之土”的卓绝担当,铸就了中华民族抵御外侮的战略支柱,充分诠释了伟大的抗战精神,即天下兴亡、匹夫有责的爱国情怀,视死如归、宁死不屈的民族气节,不畏强暴、血战到底的英雄气概,百折不挠、坚忍不拔的必胜信念。抗战时期四川人民以自己的伟大贡献展现出的伟大抗战精神,是弥足珍贵的精神财富,永远激励着四川人民在中国式现代化的新征程上克服一切艰难险阻、为实现中华民族伟大复兴而不懈奋斗。

1945年10月8日《新华日报》社论《感谢四川人民》(蓬州闲士摄于“伟大胜利 川渝贡献——纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年专题展”)

抗战时期,四川的巨大贡献充分说明四川有着极为重要的国家战略腹地地位和历史担当。回溯历史,四川自古以来凭借“天府之国”的丰饶物产和“蜀道难,难于上青天”的险要地势,在国家统一、政权兴起、军事战争中就具有极为重要的战略后方地位与历史贡献。抗战时期,四川作为抗战大后方,全方位展现了在国家战略全局中的重要性,由此也影响到新中国成立后国家把四川作为战略大后方布局为三线建设核心区域,建成了其他省份无可比拟的工业及国防科技体系,四川作为我国战略后方基地的地位进一步加强。2023年7月,习近平总书记在四川考察时指出,“四川是我国发展的战略腹地,在国家发展大局特别是实施西部大开发战略中具有独特而重要的地位”。立足当下,建设好国家战略腹地和关键产业备份,仍是历史赋予四川的重要使命与担当。

参考资料:

①四川省地方志编纂委员会,《四川省志·报业志》,四川人民出版社,1996年10月,第34页。

②四川省地方志编纂委员会,《四川省志·报业志》,四川人民出版社,1996年10月,第5页。

③四川省地方志编纂委员会,《四川省志·大事记述》,四川人民出版社,1999年8月,第170页。

④四川省地方志编纂委员会,《四川省志·党派团体志》,四川人民出版社,2001年6月,第997页。

⑤四川省地方志编纂委员会,《四川省志·党派团体志》,四川人民出版社,2001年6月,第801页。

⑥四川省地方志编纂委员会,《四川省志·党派团体志》,四川人民出版社,2001年6月,第308-309页。

⑦四川省地方志编纂委员会,《四川省志·大事记述》,四川人民出版社,1999年8月,第225页。

⑧四川省地方志编纂委员会,《四川省志·大事记述》,四川人民出版社,1999年8月,第234页。

⑨四川省地方志编纂委员会,《四川省志·大事记述》,四川人民出版社,1999年8月,第241页。

⑩四川省地方志编纂委员会,《四川省志·大事记述》,四川人民出版社,1999年8月,第261页。

⑪四川省地方志编纂委员会,《四川省志·军事志》,四川人民出版社,1999年8月,第234-236页。

⑫四川省地方志编纂委员会,《四川省志·军事志》,四川人民出版社,1999年8月,第250页。

⑬四川省地方志编纂委员会,《四川省志·军事志》,四川人民出版社,1999年8月,第237页。

⑭四川省地方志编纂委员会,《四川省志·军事志》,四川人民出版社,1999年8月第1版,第250页。

⑮四川省地方志编纂委员会,《四川省志·军事志》,四川人民出版社,1999年8月,第251页。

⑯四川省地方志编纂委员会,《四川省志·军事志》,四川人民出版社,1999年8月,第252页。

⑰四川省地方志编纂委员会,《四川省志·大事记述》,四川人民出版社,1999年8月,第290页。

⑱四川省地方志编纂委员会,《四川省志·粮食志》,四川科学技术出版社,1995年3月,第2页。

⑲四川省地方志编纂委员会,《四川省志·军事志》,四川人民出版社,1999年8月第1版,第251页。

⑳自贡市地方志编纂委员会,《自贡市志》,方志出版社,1997年11月,第1053页。

㉑四川省地方志编纂委员会,《四川省志·盐业志》,四川科学技术出版社,1995年3月,第8-9页。

㉒四川省地方志编纂委员会,《四川省志·军事志》,四川人民出版社,1999年8月第1版,第252页。

㉓四川省地方志编纂委员会,《四川省志·交通志》,四川科学技术出版社,1995年5月,第4页。

㉔四川省地方志编纂委员会,《四川省志·交通志》,四川科学技术出版社,1995年5月,第4页。

㉕四川省地方志编纂委员会,《四川省志·军事志》,四川人民出版社,1999年8月,第252页。

㉖四川省地方志编纂委员会,《四川省志·交通志》,四川科学技术出版社,1995年5月,第4页。

㉗四川省地方志编纂委员会,《四川省志·民政志》,四川人民出版社,1996年12月,第2页。

㉘四川省地方志编纂委员会,《四川省志·教育志》,方志出版社,2000年2月,第13-15页。

㉙四川省地方志编纂委员会,《四川省志·大事记述》,四川人民出版社,1999年8月,第245页。

㉚四川省地方志编纂委员会,《四川省志·文化艺术志》,四川人民出版社,2000年11月,第6-7页。

㉛四川省地方志编纂委员会,《四川省志·哲学社会科学志》,四川科学技术出版社,1998年4月,第5页。

(来源:四川省地方志工作办公室)

- 2026-02-26

- 《邢台年鉴(2025)》出版

- 2026-02-26

- 清·光绪《秀山县志(点校)》出版

- 2026-02-26

- 金华市两办联合印发《〈金华市志(2006-2025)〉编纂工作方案》

- 2026-02-25

- 这些省份地方志工作写入政府工作报告→

- 2026-02-24

- 中办印发《通知》在全党开展树立和践行正确政绩观学习教育